連載

第六回 土木的、地球の歩き方 スペイン情熱リポート(2019/09/08)

第六回 土木的、地球の歩き方 スペイン情熱リポート(2019/09/08)

こんにちは。

スペインに出発してから早一年、

最終回となる第六回を書きたいと思います。

第六回のテーマは

「スペインというネーション」

これでいきます。

第六回では、第五回までで紹介しきれなかった「アンダルシア」の街を簡単にめぐったのち、僕がスペインで断片的に見聞きしたことを一気に紹介しながら、第六回のレポートのまとめとしたいと思います。

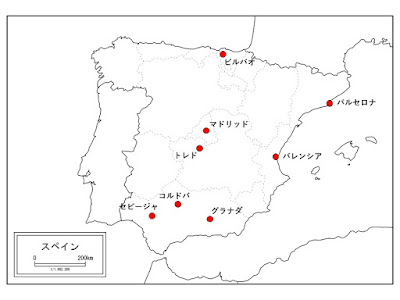

第六回の舞台

どうぞ最後までお付き合いください。

まず、第五回までで紹介しきれなかった、

スペイン南部、「アンダルシア」の3つの都市を駆け足でご紹介する。

まず一つ目は

「コルドバ」だ。

コルドバは、711年にイスラム勢力のイベリア半島を制圧して以来、

1236年にレコンキスタでキリスト教勢力に奪還されるまで、(第三回参照)

イベリア半島で繁栄したイスラム王朝(後ウマイヤ朝)の首都として、一時代を築いた。

このコルドバには、もともとはキリスト教徒の教会だったところを、このイスラム王朝時代に大改装が行われてできた、超巨大モスクがある。

メスキータだ。

南北に180m、東西に130mにも渡り、この馬蹄形アーチや天井のモザイク装飾が続く。

こんな光景が信じられるだろうか?

コルドバの街の下からは、非常に立派な、アラブの浴場遺跡も鎮座する。

この空間は、今で言ったらサウナのようなところで、この空間の奥にボイラー室のあったとされる空間へとつながる壁が見える。

レコンキスタ後に、イスラムのこの巨大温浴施設は、街の下へと埋められてしまったが、コルドバは今でも、イスラム王朝の首都があったころの偉大な遺跡が色濃く残されている。

「セビージャ」という都市もイスラムの文化を残す。

セビージャの大聖堂とヒラルダの塔

この大聖堂もまた、元々イスラム教徒が築いた大モスクであったが、

レコンキスタ後にキリスト教の大聖堂に改修された。

写真のヒラルダの塔と呼ばれる鐘楼は、イスラムのミナレットを転用したものである。

セビージャにあるアルカサルには、イスラムの装飾が数多く残されている。

最後の都市は「グラナダ」である。

グラナダで最も有名なアルハンブラ宮殿

グラナダは、レコンキスタに最後まで抵抗した、イベリア半島最後のイスラム王朝である

ナスル朝の王宮があった街。

こちらはグラナダの町のはずれにある小高い丘からとった写真だ。

左側の山脈の稜線の先にあるのが、ナスル朝の王宮、アルハンブラ宮殿だ。

この宮殿はまさに、三方を断崖絶壁に囲まれた、イスラム王朝の最後の砦だったのだ。

宮殿東部のヘネラリーフェ離宮には、

ネバダ山脈の雪解け水を活かした水路のあるイスラム造園技術も駆使されている。

余談だが、今回一番目に紹介したコルドバや、第三回で紹介したトレドには、ユダヤ人街が残る地区がある。

写真はコルドバに残るユダヤ人街である。白壁の家の窓にある花の小鉢が特徴的だ。

イスラム文化は基本的に、他の文化を排除せずに受け入れるという特性を持っていたので、ディアスポラ以来、パレスチナの地より離散したユダヤ人たちが、時折、こうした場所に入植して街を築いてきた。

トレドにあるシナゴーク(ユダヤ人教会のこと)の内部の壁には、緻密な装飾とヘブライ文字が刻まれている

さて、

「コルドバ」、「セビーリャ」、「グラナダ」と、アンダルシアの3都市を続けざまに見てきたが、

イスラム文化が、色濃く残るアンダルシアという地域を見ていると、

スペインっぽさとは何だったであろうかと、ふと忘れてしまう瞬間がある。

マドリッドの地下鉄に乗っていて気付いたことがある。

スペイン人は電車に乗っている人の40%くらいしかいないのだ。

もう25%はその他のヨーロッパの国から

その他の25%は南米系の国から

残りの10%はアジア系である。

もっとも、僕らからすると、もはや誰がスペイン人で、誰がイタリア人で、誰がフランス人かだなんて、まるでわからないので、正確な値とはいえないが。

(ちなみに、上の写真は、スペインの地下鉄に多くいる流し)

日本の電車は、いかに日本人だらけだったことか、初めて気付いた。

しかし、気付いたことは、それだけではない。

研究室のイタリア人の友達と旅をしたときに、道行くアジア人を見て、

「あの人は日本人なのか?韓国人なのか?中国人なのか?」とたずねられた。

答えられなかった。

そんなことはないと思っていたが、意外にわからなくなってくるものである。

こんなこともあった。

研究室のメキシコ人の友達に、

「中国語はほとんど読めないし、全然話せないよ」といったら、「何でだ!?」と非常に驚かれた。

僕は、隣国に対してあまり興味がないのだろうか?

スペインという国土の中に、面白い地域がある。

バスク地方だ。

バスク地方とは、スペインとフランスの国境にまたがるエリアの、少数民族バスク人が住んでいる地域のことである。

バスクで一番大きな都市、ビルバオは、マドリッドから北に山深い山地を越えた先にある、近代的な町であった。

どこかマドリッドやアンダルシアなどとも違う雰囲気が漂う住宅街だ。

奥にはピレネーの山々が見える。

アタプエルカの人類化石遺跡のツアー(第五回参照)に参加したときに、

隣のおばさんに、

「¿Todos son españoles?」

((ツアーに参加している人は)みんなスペイン人ですかね?)とたずねた。

すると

「No, soy de País Vasco」(ちがうわよ、私はバスクからよ)、という返事が返ってきた。

スペインとバスクはどうやら違うらしいという感覚が、ここで改めて鮮明となった。

ちなみに、バスクにはバスク語というのがあるが、これはスペイン語と全く違う。

左側に書いてあるのがバスク語のあいさつである。

バスクに来た魔女が、何年もいてようやく覚えられた言葉が、「はい」と「いいえ」だけだったという伝説があるくらい、バスク語は、スペイン人にとっては文法も、単語も違う。

僕からすれば、同じアルファベットなので同じようなもんだと思うのだけれど。

言葉が違うといえばここも違かった。

バレンシアだ。

米がとれ、パエリア発祥の地としてとしても有名な、温暖な地中海に面するこの街。

このバレンシアは、バルセロナのあるカタルーニャ地方の南部に位置する。

だから、彼らが使っている言語は、マドリッドなどで使われている公用スペイン語ではない。カタルーニャ語か、カタルーニャ語の方言が使われているのだ。

普通、スペイン語で博物館は「Museo」だ。

でも、バレンシアやバルセロナでは、

「Museu」なのだ。

微妙に違う。

カタルーニャ語だからだ。

バイト先のサムライミュージアムで、スペイン語に聞こえる言語を話している人がいたので、

「¿De donde eres?」(どこから来たの?)

とたずねてみた。

すると、

「Valcerona(バルセロナ)」からきたという。

だからそのまま覚えたてのスペイン語を話してみた。

そしたら、ちょっと話はもういいよ、っていう感じになった。

僕が話していたのは公用スペイン語で、カタルーニャ語ではなかったからだ。

言語はごまかせない。

スペイン国内でもこのところの話題は、かなりナイーブな話題らしい。

研究室に、マドリッドからバスクの方へ向かう、ミランダという小さな町出身の、スペイン人がいたので、この話をちょっとだけ聞いてみた。

なにも話してくれなかった。

イベリア半島という人々の行き交う地。

ホモ・アンテセソルがたどり着いて以来、ネアンデルタール人やホモ・サピエンスが入り、べトン族をはじめとする土着の諸民族が支配した後、ローマに支配され、その後はゲルマン民族も流入したが、その後イスラム化したイベリア半島。時にユダヤ人も移り住んだ。

半島を支配する人間は著しく移り変わってきたし、移り住んでくる人も様々。

これがスペインなのだ。

中世が終わり、レコンキスタを達成し、統一されたスペイン。

しかし、大航海時代の栄華を誇った大帝国は、再び混沌の時代へと突入する。

内戦を経て、いま、カタルーニャ問題が噴出する。

バスク人などのエトニーをはじめとして様々な民族意識も存在する。

一方で、今でも世界各国からいろんな人種が集まり、地下鉄の混沌を呈する。

多様な人間を受け入れてきた半島であり、今でも多くの人間が混在するスペインであるが、

しかし内部には、いくつかの民族的問題をはらんでいる。

これがスペインなのだ。

翻って日本。

一部の地域や時代を除き、ほぼ一貫して国土と民族が一致してきた。

世界的にも独特なこの歴史と文化は、世界的にはほとんど奇異に映るだろう。

でもそれはある意味、すごさや一種の憧れのような感情を抱かせるのかもしれない。

そしてそれは何か、第一回で、日本の甲冑や鐙を、

スペインの屋敷で見つけたあの感動と、シンクロするような気がしてならない。

いま、ブレグジットやトランプ現象に揺れる世界。

世界は、一体、グローバル化に向かっているのか。

それとも、個々のナショナリズムによって分裂していくのか。

予想もつかない世界の動き。

スペインというネーションからの問いかけを、

僕たちはどう受け取り、何を考えていけばいいのか。

スペインに旅立ってから1年間考えてきたことだが、そんなに簡単に答えの出る話じゃない。

しかしながら、スペインでの旅や体験は、

日本にいるだけでは決して味わうことのできない時間を与え、

日本にいるだけでは決して気付くことのできない問題を、立てさせてくれた。

以上、スペインからの問いかけを、皆さんに共有させていただいたところで、

第六回のレポートとさせていただくとともに、

全六回にわたるスペイン情熱レポートを締めくくりとさせていただく。

最後までお付き合いいただき、誠にありがとうございました。

この場を借りて、読んでくださった皆様に、心よりお礼を申し上げます。

全六回の舞台

0 件のコメント:

コメントを投稿